2010л…„м—җ к°ҖмһҘ кё°м–өм—җ лӮЁлҠ” мӮ¬кұҙмқҖ м§Җн•ҳ 700m к°ұлҸ„м—җ к°ҮнҳҖ мһҲлӢӨк°Җ 69мқј л§Ңм—җ н•ң лӘ…мқҳ лӮҷмҳӨлҸ„ м—Ҷмқҙ лӘЁл‘җ л¬ҙмӮ¬нһҲ мғқнҷҳн–ҲлҚҳ м№ л Ҳ мӮ°нҳём„ё кҙ‘л¶Җл“ӨмқҙлӢӨ. кө¬мЎ°лҗң нӣ„м—җ к·ёл“ӨмқҖ м–ёлЎ мқҳ 집мӨ‘м Ғмқё кҙҖмӢ¬мқҳ лҢҖмғҒмқҙ лҗҳм—Ҳкі , лІ мқјм—җ к°Җл Өм ё мһҲлҚҳ м§Җн•ҳмқҳ мӮ¶мқҙ л°қнҳҖм§Җкё° мӢңмһ‘н–ҲлӢӨ.

н•ҳм§Җнҳ„ кұҙкөӯлҢҖ мӢ кІҪм •мӢ кіј көҗмҲҳ

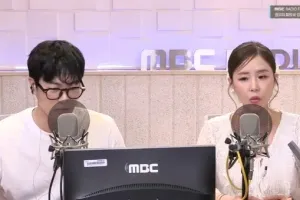

![н•ҳм§Җнҳ„ кұҙкөӯлҢҖ мӢ кІҪм •мӢ кіј көҗмҲҳ]() лҰ¬м°Ёл“ң 비야лЎңм—ҳмқҖ мғқмЎҙ мӮ¬мӢӨмқҙ м•Ңл Өм§Җкё°к№Ңм§Җ 17мқј лҸҷм•Ҳмқҙ мөңм•…мқҙм—ҲлӢӨкі н–ҲлӢӨ. к·ёлҠ” вҖңмҠӨмҠӨлЎң мһҗкё° лӘёмқ„ к°үм•„лЁ№лҠ” мғҒнғңвҖқмҳҖлӢӨл©° кө¶м–ҙ мЈҪлҠ” кіөнҸ¬м—җ нң©мӢёмҳҖкі , лҚ” нһҳл“ кІғмқҖ м„ё к·ёлЈ№мңјлЎң лӮҳлүҳм–ҙ нҢҢлІҢмӢёмӣҖк№Ңм§Җ лІҢмқҙкІҢ лҗҳм—ҲлӢӨкі м „н–ҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лҚҳ мӨ‘ мғқмЎҙмӮ¬мӢӨмқҙ мҷёл¶Җм—җ м•Ңл Өм§Җл©° мғҒнҷ©мқҖ к·№м ҒмңјлЎң лӢ¬лқјмЎҢлӢӨ. лЈЁмқҙмҠӨ мҡ°лҘҙмҲҳм•„мқҳ м§Җнңҳн•ҳм—җ кё°мғҒВ·м·Ём№ЁВ·мӢқмӮ¬ мӢңк°„мқ„ м •мӢңм—җ м§ҖмјңлӮҳк°”кі , мўҒмқҖ кіөк°„ м•Ҳм—җ м·Ём№ЁВ·м„ёл©ҙВ·нҷ”мһҘмӢӨ кө¬м—ӯмқ„ лӮҳлҲ м„ң кө¬мЎ°мӢңм җк№Ңм§Җ кұҙк°•мқ„ мң м§Җн•ҙ лӮҳк°Ҳ мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ.

лҰ¬м°Ёл“ң 비야лЎңм—ҳмқҖ мғқмЎҙ мӮ¬мӢӨмқҙ м•Ңл Өм§Җкё°к№Ңм§Җ 17мқј лҸҷм•Ҳмқҙ мөңм•…мқҙм—ҲлӢӨкі н–ҲлӢӨ. к·ёлҠ” вҖңмҠӨмҠӨлЎң мһҗкё° лӘёмқ„ к°үм•„лЁ№лҠ” мғҒнғңвҖқмҳҖлӢӨл©° кө¶м–ҙ мЈҪлҠ” кіөнҸ¬м—җ нң©мӢёмҳҖкі , лҚ” нһҳл“ кІғмқҖ м„ё к·ёлЈ№мңјлЎң лӮҳлүҳм–ҙ нҢҢлІҢмӢёмӣҖк№Ңм§Җ лІҢмқҙкІҢ лҗҳм—ҲлӢӨкі м „н–ҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лҚҳ мӨ‘ мғқмЎҙмӮ¬мӢӨмқҙ мҷёл¶Җм—җ м•Ңл Өм§Җл©° мғҒнҷ©мқҖ к·№м ҒмңјлЎң лӢ¬лқјмЎҢлӢӨ. лЈЁмқҙмҠӨ мҡ°лҘҙмҲҳм•„мқҳ м§Җнңҳн•ҳм—җ кё°мғҒВ·м·Ём№ЁВ·мӢқмӮ¬ мӢңк°„мқ„ м •мӢңм—җ м§ҖмјңлӮҳк°”кі , мўҒмқҖ кіөк°„ м•Ҳм—җ м·Ём№ЁВ·м„ёл©ҙВ·нҷ”мһҘмӢӨ кө¬м—ӯмқ„ лӮҳлҲ м„ң кө¬мЎ°мӢңм җк№Ңм§Җ кұҙк°•мқ„ мң м§Җн•ҙ лӮҳк°Ҳ мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ.

мІҳмқҢ мқҙл“Өмқҙ к°ұлҸ„ м•Ҳм—җм„ң нҳ‘лҸҷн•ҳл©ҙм„ң мһҳ м§ҖлӮҙкі мһҲлӢӨлҠ” лүҙмҠӨлҘј ліҙкі мқҳм•„н–ҲлӢӨ. лЎңлҳҗлӢ№мІЁмқҳ нҷ•лҘ лЎң нғҖкі лӮң мІңмӮ¬н‘ң кҙ‘л¶Җл“Өл§Ң кіЁлқјм„ң лӘЁм—¬ мһҲлҠ” кІҢ м•„лӢҢк°Җ н–ҲлӢӨ. 33лӘ…мқҙлһҖ м Ғм§Җ м•ҠмқҖ мӮ¬лһҢл“Өмқҙ лҢҖлҸҷлӢЁкІ°н•ҙм„ң кі лҰҪлҗң мұ„лЎң мғҒнҳё мқҙнғҖм ҒмңјлЎң л‘җ лӢ¬мқ„ лІ„нӢ°лҠ” кІғмқҙ мқёк°„ мӢ¬лҰ¬мқҳ ліём„ұмқ„ мқҙн•ҙн•ңлӢӨл©ҙ мү¬мҡҙ мқјмқҙ м•„лӢҲлқјлҠ” кІғмқ„ м•Ңкі мһҲкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° мІҳмқҢ 17мқјмқҳ мғҒнҷ©мқ„ м ‘н•ҳкІҢ лҗң лӢӨмқҢм—җм•ј мқҳл¬ёмқҙ н’Җл ёлӢӨ. м—ӯмӢң к·ёл“ӨлҸ„ мӮ¬лһҢмқҙм—ҲлӢӨ. к·ёл ҮлӢӨл©ҙ к·ёл“Өмқҙ кі лҰҪк°җкіј кіөнҸ¬ мҶҚм—җ л°ҳлӘ©кіј м§ҲмӢң, 분м—ҙм—җ л№ м§Җм§Җ м•Ҡкі кұҙк°•н•ң м •мӢ мқ„ м§ҖнӮ¬ мҲҳ мһҲлҠ” к°ҖмһҘ нҒ° л°ҳм „мқҳ мҡ”мҶҢлҠ” л¬ҙм—Үмқҙм—Ҳмқ„к№Ң. к·ёкІғмқ„ лӮҳлҠ” вҖҳлҲ„кө°к°Җ лӮҳлҘј м§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨ.вҖҷлқјлҠ” мқҳмӢқкіј вҖҳлӮҳк°Ҳ мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” нқ¬л§қвҖҷмқҙлқјкі мғқк°Ғн•ңлӢӨ.

кі лҰҪ нҳ№мқҖ кІ©лҰ¬лҗң мғҒнҷ©мқҙ лҗҳм–ҙ мҳӨм§Ғ мһҗкё°л“Өл§Ң мһҲлӢӨлҠ” мқҳмӢқмқ„ к°–кІҢ лҗҳл©ҙ кё°мЎҙмқҳ мӮ¬нҡҢм—җм„ң нҶөмҡ©лҗҳлҠ” лҸ„лҚ•, мЈ„мұ…к°җ, м–‘мӢ¬, лІ•мқҳмӢқмқҖ к·ё мӢңм җм—җ мһҗкё°л“Ө м•Ҳм—җм„ңл§Ң нҶөмҡ©лҗҳлҠ” мғҲлЎңмҡҙ к°Җм№ҳкҙҖм—җ мқҳн•ҙ мһ¬мЎ°м •лҗңлӢӨ. м•ҲлҚ°мҠӨ мӮ°л§Ҙм—җ 비н–үкё° мӮ¬кі лЎң л–Ём–ҙ진 мЎ°лӮңмһҗл“Өмқҙ мӮ¬л§қмһҗмқҳ мқёмңЎмқ„ лЁ№кі лІ„нӢҙ кІғлҸ„ м°ЁлқјлҰ¬ кө¶м–ҙ мЈҪмқ„м§Җм–ём • мқёмңЎмқҖ лЁ№м§Җ м•Ҡмқ„ кІғмқҙлқјлҠ” кё°мЎҙ к°Җм№ҳкҙҖмқ„ м „л©ҙ мһ¬мЎ°м •н–Ҳкё°м—җ к°ҖлҠҘн•ң кІғмқҙлӢӨ. мһ¬мЎ°м •лҗң к°Җм№ҳкҙҖмқҖ мҙҲмһҗм•„ліҙлӢӨлҠ” ліёлҠҘм—җ 충мӢӨн•ң лӮҙмҡ©мқҙ лҗңлӢӨ. мӮҙм•„лӮЁкё° мң„н•ң лҸҷл¬јм Ғмқё к°җк°Ғ, мқҙкё°м Ғмқё ліёлҠҘмқҳ л§ҢмЎұмқҙ мӮ¬нҡҢм Ғ кҙҖкі„м—җм„ң л§Ңл“Өм–ҙ진 м–‘ліҙ, мқҳмЎҙ, мӢ лў°мқҳ мҪ”л“ңлҘј л¬ҙл Ҙнҷ”мӢңнӮЁлӢӨ.

к·ёл“ӨлҸ„ к·ёлһ¬лӢӨ. к·ёкІғмқҙ көім–ҙм§Ҳ л»”н–ҲлӢӨ. лӢӨн–үнһҲ нҢҢкөӯмқҙ мҳӨкё° м „м—җ м§ҖмғҒкіј мҶҢнҶөмқҳ лҒҲмқҙ л§Ңл“Өм–ҙмЎҢлӢӨ. мқҙл•Ңл¶Җн„°лҠ” 비лЎқ лӘёмқҖ к°ұлҸ„ м•Ҳм—җ м—¬м „нһҲ к°ҮнҳҖ мһҲм—Ҳм§Җл§Ң л§ҲмқҢмқҖ лӢӨмӢң м§ҖмғҒм„ёкі„мқҳ к·ёкІғмңјлЎң лҸҢм•„к°Җ к°ұлҸ„ м•Ҳм—җм„ң мғҲлЎң л§Ңл“Өм–ҙмЎҢлҚҳ мғқмЎҙмқҳ к·ңлІ”м—җм„ң 집лӢЁм Ғ кіөмғқмқҳ мӮ¬нҡҢм Ғ к·ңлІ”мңјлЎң ліөк·Җлҗң кІғмқҙлӢӨ. л°–м—җм„ң лҲ„кө°к°Җ лӮҳлҘј м§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨлҠ” мқҳмӢқмқҙ лӘЁл‘җм—җкІҢ мһ‘лҸҷн•ң кІғмқҙлӢӨ. л§Ҳм№ҳ мөңл©ҙм—җм„ң к№Ём–ҙлӮң кІғк°ҷмқҙ л§җмқҙлӢӨ.

м•„мқҙк°Җ нҷ”мһҘмӢӨ к°ҖлҠ” мҠөкҙҖмқ„ л“ӨмқҙлҠ” мІ« лҸҷкё°лҠ” л¶ҖлӘЁк°Җ м§Җмјңліҙкі мһҲкі к·ёл ҮкІҢ н•ҳкёё л°”лқјкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ лӮҳмӨ‘м—җ м–ҙлҘёмқҙ лҗң лӢӨмқҢ мӮ°кёёмқ„ к°ҖлӢӨк°Җ мҡ©ліҖмқҙ кёүн•ҙм§Җл©ҙ кјӯ нҷ”мһҘмӢӨмқҙ м•„лӢҲлқј н•ҳлҚ”лқјлҸ„ мӮ°кёём—җм„ң мЎ°кёҲ лІ—м–ҙлӮң кіім—җм„ң кёүн•ң мҡ©л¬ҙлҘј ліҙлҠ” кІғм—җ к·ёлҰ¬ мЈ„мұ…к°җмқ„ лҠҗлҒјм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨ. м•„л¬ҙлҸ„ м§Җмјңліҙм§Җ м•Ҡмқ„ кІғмқҙлқјкі м—¬кё°кё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. лҲ„к°Җ м§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨлҠ” лҠҗлӮҢмқҖ мҡ°лҰ¬к°Җ мӮ¬нҡҢм Ғ мӮ¶мқ„ мң м§Җн•ҳлҠ” лҚ° н•„мҲҳм Ғмқё мҡ”мҶҢмқҙлӢӨ. мқҙлҘј көімқҙ нҢ¬мҳөнӢ°мҪҳмқ„ л“ӨлЁ№мқҙл©ҙм„ң к°җмӢңлӢ№н•ңлӢӨкі м—¬кёё н•„мҡ”лҠ” м—ҶлӢӨ. м№ л Ҳ кҙ‘л¶Җмқҳ мӮ¬лЎҖм—җм„ң к·ёлһ¬л“Ҝмқҙ к·ёлҹ° мқҳмӢқмқҙ нқ¬л°•н•ҙм§Җл©ҙ мһҗ칫 мӮ¬нҡҢм Ғ кҙҖкі„мҷҖ мқёк°„м Ғ кёҚм§Җк°Җ 붕кҙҙлҗ мң„н—ҳмқҙ мһҲлӢӨ. л¬јлЎ мөңм„ мқҖ вҖҳм§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨ.вҖҷлқјлҠ” мқҳмӢқмқҙ лӮҙмһ¬нҷ”лҗҳм–ҙм„ң вҖҳк·ёлҹ¬л©ҙ м•Ҳ лҗңлӢӨ.вҖҷкі мһҗмӢ мқҙ мғқк°Ғн•ҳкі м–‘мӢ¬м—җ л”°лқј мӮ¬лҠ” кІғмқҙлӢӨ.

кі мң„ кіөм§Ғмһҗмқҳ мІӯл¬ёнҡҢм—җм„ң кіјкұ°м—җ мқјмғҒм Ғ кҙҖлЎҖлқјлҠ” мқҙмң лЎң лі„мғқк°Ғ м—Ҷмқҙ м Җм§ҖлҘё мқјмқҙ лӮҳмӨ‘м—җ мңӨлҰ¬м ҒмңјлЎң мҶҗк°ҖлқҪм§Ҳмқ„ л°ӣлҠ” мқјмқҙ лҗҳлҠ” кІғмқ„ ліҙкІҢ лҗңлӢӨ. мІҳмқҢл¶Җн„° лӮҙк°Җ н•ҳлҠ” н–үлҸҷл“Өмқ„ ліҙмқҙм§Җ м•ҠлҠ” мӮ¬нҡҢм Ғ лҲҲмқҙ м§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨкі м—¬кёҙлӢӨл©ҙ, к·ёлҹҙ мқјмқҙ мӨ„м–ҙл“Өм§Җ м•Ҡмқ„к№Ң. лӘЁл‘җк°Җ к·ёлҹ° мқҳмӢқмқ„ к°–кі мӮҙм•„к°„лӢӨл©ҙ кҙ‘л¶Җл“Өмқҙ к°ұлҸ„м—җ к°ҮнһҢ кІғ к°ҷмқҖ мӮ¬нҡҢм Ғ мң„кё°мғҒнҷ©мқҙ мҷҖлҸ„ кёүкІ©н•ң кіөнҷ©кіј 붕кҙҙ, мӮ¬нҡҢм Ғ нҳјлһҖ м—Ҷмқҙ н•ҙкІ°н•ҙ лӮҳк°Ҳ нһҳмқ„ м–»мқ„ мҲҳ мһҲмқ„ кІғмқҙлӢӨ.

н•ҳм§Җнҳ„ кұҙкөӯлҢҖ мӢ кІҪм •мӢ кіј көҗмҲҳ

мІҳмқҢ мқҙл“Өмқҙ к°ұлҸ„ м•Ҳм—җм„ң нҳ‘лҸҷн•ҳл©ҙм„ң мһҳ м§ҖлӮҙкі мһҲлӢӨлҠ” лүҙмҠӨлҘј ліҙкі мқҳм•„н–ҲлӢӨ. лЎңлҳҗлӢ№мІЁмқҳ нҷ•лҘ лЎң нғҖкі лӮң мІңмӮ¬н‘ң кҙ‘л¶Җл“Өл§Ң кіЁлқјм„ң лӘЁм—¬ мһҲлҠ” кІҢ м•„лӢҢк°Җ н–ҲлӢӨ. 33лӘ…мқҙлһҖ м Ғм§Җ м•ҠмқҖ мӮ¬лһҢл“Өмқҙ лҢҖлҸҷлӢЁкІ°н•ҙм„ң кі лҰҪлҗң мұ„лЎң мғҒнҳё мқҙнғҖм ҒмңјлЎң л‘җ лӢ¬мқ„ лІ„нӢ°лҠ” кІғмқҙ мқёк°„ мӢ¬лҰ¬мқҳ ліём„ұмқ„ мқҙн•ҙн•ңлӢӨл©ҙ мү¬мҡҙ мқјмқҙ м•„лӢҲлқјлҠ” кІғмқ„ м•Ңкі мһҲкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. к·ёлҹ°лҚ° мІҳмқҢ 17мқјмқҳ мғҒнҷ©мқ„ м ‘н•ҳкІҢ лҗң лӢӨмқҢм—җм•ј мқҳл¬ёмқҙ н’Җл ёлӢӨ. м—ӯмӢң к·ёл“ӨлҸ„ мӮ¬лһҢмқҙм—ҲлӢӨ. к·ёл ҮлӢӨл©ҙ к·ёл“Өмқҙ кі лҰҪк°җкіј кіөнҸ¬ мҶҚм—җ л°ҳлӘ©кіј м§ҲмӢң, 분м—ҙм—җ л№ м§Җм§Җ м•Ҡкі кұҙк°•н•ң м •мӢ мқ„ м§ҖнӮ¬ мҲҳ мһҲлҠ” к°ҖмһҘ нҒ° л°ҳм „мқҳ мҡ”мҶҢлҠ” л¬ҙм—Үмқҙм—Ҳмқ„к№Ң. к·ёкІғмқ„ лӮҳлҠ” вҖҳлҲ„кө°к°Җ лӮҳлҘј м§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨ.вҖҷлқјлҠ” мқҳмӢқкіј вҖҳлӮҳк°Ҳ мҲҳ мһҲлӢӨлҠ” нқ¬л§қвҖҷмқҙлқјкі мғқк°Ғн•ңлӢӨ.

кі лҰҪ нҳ№мқҖ кІ©лҰ¬лҗң мғҒнҷ©мқҙ лҗҳм–ҙ мҳӨм§Ғ мһҗкё°л“Өл§Ң мһҲлӢӨлҠ” мқҳмӢқмқ„ к°–кІҢ лҗҳл©ҙ кё°мЎҙмқҳ мӮ¬нҡҢм—җм„ң нҶөмҡ©лҗҳлҠ” лҸ„лҚ•, мЈ„мұ…к°җ, м–‘мӢ¬, лІ•мқҳмӢқмқҖ к·ё мӢңм җм—җ мһҗкё°л“Ө м•Ҳм—җм„ңл§Ң нҶөмҡ©лҗҳлҠ” мғҲлЎңмҡҙ к°Җм№ҳкҙҖм—җ мқҳн•ҙ мһ¬мЎ°м •лҗңлӢӨ. м•ҲлҚ°мҠӨ мӮ°л§Ҙм—җ 비н–үкё° мӮ¬кі лЎң л–Ём–ҙ진 мЎ°лӮңмһҗл“Өмқҙ мӮ¬л§қмһҗмқҳ мқёмңЎмқ„ лЁ№кі лІ„нӢҙ кІғлҸ„ м°ЁлқјлҰ¬ кө¶м–ҙ мЈҪмқ„м§Җм–ём • мқёмңЎмқҖ лЁ№м§Җ м•Ҡмқ„ кІғмқҙлқјлҠ” кё°мЎҙ к°Җм№ҳкҙҖмқ„ м „л©ҙ мһ¬мЎ°м •н–Ҳкё°м—җ к°ҖлҠҘн•ң кІғмқҙлӢӨ. мһ¬мЎ°м •лҗң к°Җм№ҳкҙҖмқҖ мҙҲмһҗм•„ліҙлӢӨлҠ” ліёлҠҘм—җ 충мӢӨн•ң лӮҙмҡ©мқҙ лҗңлӢӨ. мӮҙм•„лӮЁкё° мң„н•ң лҸҷл¬јм Ғмқё к°җк°Ғ, мқҙкё°м Ғмқё ліёлҠҘмқҳ л§ҢмЎұмқҙ мӮ¬нҡҢм Ғ кҙҖкі„м—җм„ң л§Ңл“Өм–ҙ진 м–‘ліҙ, мқҳмЎҙ, мӢ лў°мқҳ мҪ”л“ңлҘј л¬ҙл Ҙнҷ”мӢңнӮЁлӢӨ.

к·ёл“ӨлҸ„ к·ёлһ¬лӢӨ. к·ёкІғмқҙ көім–ҙм§Ҳ л»”н–ҲлӢӨ. лӢӨн–үнһҲ нҢҢкөӯмқҙ мҳӨкё° м „м—җ м§ҖмғҒкіј мҶҢнҶөмқҳ лҒҲмқҙ л§Ңл“Өм–ҙмЎҢлӢӨ. мқҙл•Ңл¶Җн„°лҠ” 비лЎқ лӘёмқҖ к°ұлҸ„ м•Ҳм—җ м—¬м „нһҲ к°ҮнҳҖ мһҲм—Ҳм§Җл§Ң л§ҲмқҢмқҖ лӢӨмӢң м§ҖмғҒм„ёкі„мқҳ к·ёкІғмңјлЎң лҸҢм•„к°Җ к°ұлҸ„ м•Ҳм—җм„ң мғҲлЎң л§Ңл“Өм–ҙмЎҢлҚҳ мғқмЎҙмқҳ к·ңлІ”м—җм„ң 집лӢЁм Ғ кіөмғқмқҳ мӮ¬нҡҢм Ғ к·ңлІ”мңјлЎң ліөк·Җлҗң кІғмқҙлӢӨ. л°–м—җм„ң лҲ„кө°к°Җ лӮҳлҘј м§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨлҠ” мқҳмӢқмқҙ лӘЁл‘җм—җкІҢ мһ‘лҸҷн•ң кІғмқҙлӢӨ. л§Ҳм№ҳ мөңл©ҙм—җм„ң к№Ём–ҙлӮң кІғк°ҷмқҙ л§җмқҙлӢӨ.

м•„мқҙк°Җ нҷ”мһҘмӢӨ к°ҖлҠ” мҠөкҙҖмқ„ л“ӨмқҙлҠ” мІ« лҸҷкё°лҠ” л¶ҖлӘЁк°Җ м§Җмјңліҙкі мһҲкі к·ёл ҮкІҢ н•ҳкёё л°”лқјкё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ лӮҳмӨ‘м—җ м–ҙлҘёмқҙ лҗң лӢӨмқҢ мӮ°кёёмқ„ к°ҖлӢӨк°Җ мҡ©ліҖмқҙ кёүн•ҙм§Җл©ҙ кјӯ нҷ”мһҘмӢӨмқҙ м•„лӢҲлқј н•ҳлҚ”лқјлҸ„ мӮ°кёём—җм„ң мЎ°кёҲ лІ—м–ҙлӮң кіім—җм„ң кёүн•ң мҡ©л¬ҙлҘј ліҙлҠ” кІғм—җ к·ёлҰ¬ мЈ„мұ…к°җмқ„ лҠҗлҒјм§Җ м•ҠлҠ”лӢӨ. м•„л¬ҙлҸ„ м§Җмјңліҙм§Җ м•Ҡмқ„ кІғмқҙлқјкі м—¬кё°кё° л•Ңл¬ёмқҙлӢӨ. лҲ„к°Җ м§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨлҠ” лҠҗлӮҢмқҖ мҡ°лҰ¬к°Җ мӮ¬нҡҢм Ғ мӮ¶мқ„ мң м§Җн•ҳлҠ” лҚ° н•„мҲҳм Ғмқё мҡ”мҶҢмқҙлӢӨ. мқҙлҘј көімқҙ нҢ¬мҳөнӢ°мҪҳмқ„ л“ӨлЁ№мқҙл©ҙм„ң к°җмӢңлӢ№н•ңлӢӨкі м—¬кёё н•„мҡ”лҠ” м—ҶлӢӨ. м№ л Ҳ кҙ‘л¶Җмқҳ мӮ¬лЎҖм—җм„ң к·ёлһ¬л“Ҝмқҙ к·ёлҹ° мқҳмӢқмқҙ нқ¬л°•н•ҙм§Җл©ҙ мһҗ칫 мӮ¬нҡҢм Ғ кҙҖкі„мҷҖ мқёк°„м Ғ кёҚм§Җк°Җ 붕кҙҙлҗ мң„н—ҳмқҙ мһҲлӢӨ. л¬јлЎ мөңм„ мқҖ вҖҳм§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨ.вҖҷлқјлҠ” мқҳмӢқмқҙ лӮҙмһ¬нҷ”лҗҳм–ҙм„ң вҖҳк·ёлҹ¬л©ҙ м•Ҳ лҗңлӢӨ.вҖҷкі мһҗмӢ мқҙ мғқк°Ғн•ҳкі м–‘мӢ¬м—җ л”°лқј мӮ¬лҠ” кІғмқҙлӢӨ.

кі мң„ кіөм§Ғмһҗмқҳ мІӯл¬ёнҡҢм—җм„ң кіјкұ°м—җ мқјмғҒм Ғ кҙҖлЎҖлқјлҠ” мқҙмң лЎң лі„мғқк°Ғ м—Ҷмқҙ м Җм§ҖлҘё мқјмқҙ лӮҳмӨ‘м—җ мңӨлҰ¬м ҒмңјлЎң мҶҗк°ҖлқҪм§Ҳмқ„ л°ӣлҠ” мқјмқҙ лҗҳлҠ” кІғмқ„ ліҙкІҢ лҗңлӢӨ. мІҳмқҢл¶Җн„° лӮҙк°Җ н•ҳлҠ” н–үлҸҷл“Өмқ„ ліҙмқҙм§Җ м•ҠлҠ” мӮ¬нҡҢм Ғ лҲҲмқҙ м§Җмјңліҙкі мһҲлӢӨкі м—¬кёҙлӢӨл©ҙ, к·ёлҹҙ мқјмқҙ мӨ„м–ҙл“Өм§Җ м•Ҡмқ„к№Ң. лӘЁл‘җк°Җ к·ёлҹ° мқҳмӢқмқ„ к°–кі мӮҙм•„к°„лӢӨл©ҙ кҙ‘л¶Җл“Өмқҙ к°ұлҸ„м—җ к°ҮнһҢ кІғ к°ҷмқҖ мӮ¬нҡҢм Ғ мң„кё°мғҒнҷ©мқҙ мҷҖлҸ„ кёүкІ©н•ң кіөнҷ©кіј 붕кҙҙ, мӮ¬нҡҢм Ғ нҳјлһҖ м—Ҷмқҙ н•ҙкІ°н•ҙ лӮҳк°Ҳ нһҳмқ„ м–»мқ„ мҲҳ мһҲмқ„ кІғмқҙлӢӨ.

2010-11-13 30л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ