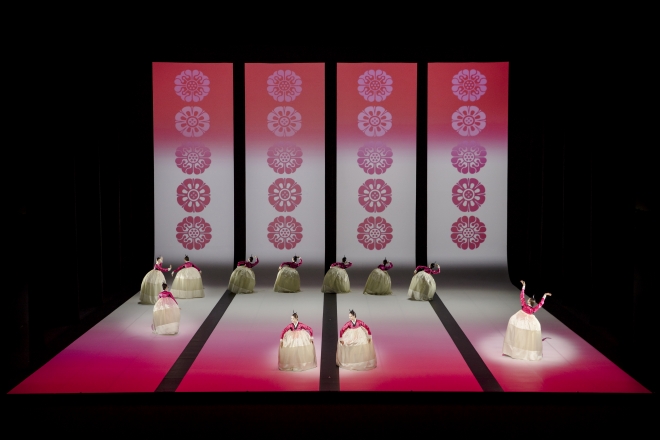

‘묵향’ 중 ‘서무’. 국립극장 제공

2013년 초연해 올해 10주년을 맞았고 4년 만에 돌아온 ‘묵향’이 지난 14~17일 서울 중구 국립극장 해오름극장에서 관객들에게 깊은 여운을 남기고 떠났다.

‘묵향’은 정갈한 선비정신을 사군자(매·난·국·죽)에 담아 한 폭의 수묵화처럼 펼쳐낸 작품이다. 윤성주 전 국립무용단 예술감독이 최현(1929~2002)의 ‘군자무’에서 영감을 받아 안무하고 간결함의 미학으로 독보적인 스타일을 구축해 온 정구호 연출이 극도로 세련된 무대미학으로 작품의 완성도를 높였다.

공연이 시작하면 붓과 화선지의 색감을 닮은 흑백의 무대가 등장한다. 수묵화를 펼쳐내려는 에너지가 긴장감을 느끼게 하며 무대 위의 무용수들이 조금씩 춤사위를 꺼내 보인다. 윤 전 감독은 “처음 작품을 준비할 땐 매·난·국·죽만 하려다가 서무와 종무를 붙여서 6장으로 구성하게 됐는데 인도 시인 타고르가 한국을 ‘고요한 아침의 나라’라고 한 것처럼 서무에서 그런 느낌을 표현하고 싶었다”면서 “밝은 도화지 같은 무대에서 하얀 옷을 입은 선비들이 동양의 색을 활짝 열어주는 느낌으로 만들고 싶었다”고 설명했다.

‘묵향’ 중 ‘매’. 국립극장 제공

‘묵향’ 중 ‘난’. 국립극장 제공

긴장감 속에 먹과 화선지의 조우가 끝나면 1부는 사군자의 첫째인 매화가 등장한다. 서서히 분홍빛으로 물드는 속도가 봄이 찾아오는 것 같다. 난과 국, 죽 모두 각자의 색깔, 각자의 속도와 움직임으로 전통무용을 표현했는데 식물을 상징화한다고 할 때 가장 직관적인 요소인 색을 활용하면서 눈을 뗄 수 없게 했다. 곡선미와 직선미를 정교하게 살린 무대, 화선지에 묵을 올려둔 것과 같은 속도로 무대 뒤쪽에서 색이 번지는 디테일함이 작품을 더 돋보이게 했다.

‘묵향’ 중 ‘국’. 국립극장 제공

‘묵향’ 중 ‘죽’. 국립극장 제공

‘묵향’은 앞서 지난 10년간 일본, 프랑스, 헝가리 등 10개국에서 총 43회 공연되며 해외에서도 큰 사랑을 받은 작품이다. 윤 전 감독은 ‘묵향’이 10년간 사랑받을 수 있었던 비결을 한국무용만의 독창성에서 찾았다. 그는 “전 세계의 많은 민속춤을 봤지만 한국무용의 손놀림과 발디딤은 한국에만 있다”면서 “무용수들이 음악의 박자에 맞춰 춤을 추는 것이 아니라 저마다의 호흡으로 춤추는 점도 해외가 인정하는 한국무용의 독창성”이라고 설명했다.

한국무용을 재발견하게 만든 작품인 데다 국립무용단 레퍼토리 중 최초로 10년 장기 공연을 하는 작품인 만큼 단원들에게도 의미가 특별하다. 작품의 안무지도를 맡으며 출연진의 한 사람으로 무대에 오른 김미애는 “이 작품이 많은 관객에게 선보여질 수 있었으면 좋겠다. 관객들이 극장 밖을 나설 때는 ‘역시 우리 것이다’라는 전통의 품격을 안고 가면 좋겠다”는 말로 앞으로도 이어질 ‘묵향’에 대한 소망을 전했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지