차례상 올릴 신도주 만들어 볼까

설을 2주 앞둔 지난 23일 오전 10시쯤 서울 강남구 삼성동 국순당 본사에 30여명이 모였고, 2시간이 채 지나지 않아 유리병을 하나씩 품에 안은 채 헤어졌다. 전통 차례주인 ‘신도주 빚기 교실’에 참여한 인원들이다. 전통 차례주의 연원과 빚는 법에 대한 강의를 듣는 데 1시간을 할애하고, 권희숙 국순당연구소 연구원을 따라 전통주를 빚는 데 걸린 시간은 1시간이 채 되지 않았다. 이렇게 간단하니 과거 금주령이 내려져도 집집마다 ‘밀주’가 성행했겠다는 엉뚱한 생각이 들었다.

거의 반세기 이상 술과 부엌이 단절의 시간을 보내왔지만, 의외로 전통 차례주를 빚는 재료는 주변에 가깝게 있고 만드는 방법 또한 과일주 담그기보다 과하게 까다롭지 않았다.

●1단 담금 때 밀가루 넣으면 발효 잘돼

원래 추석에 햅쌀로 빚어 먹던 술인 ‘신도주’엔 햅쌀 1.5㎏, 물 2.25ℓ, 전통 누룩 150g, 밀가루 15g이 필요하다. 고문헌을 보면 전통주 중에서도 신도주에 대해 “맛이 맵다”고 했는데, 이는 신선한 햅쌀로 빚다보니 도수가 강하다는 뜻이라고 한다. 요즘처럼 추운 날씨에 신도주를 빚으면 16도까지 도수가 높아진다고 권 연구원은 31일 설명했다. 햅쌀, 물, 밀가루는 부엌에 상비된 재료이고 누룩 역시 인터넷에서 손쉽게 주문할 수 있다. 요즘에는 누룩별로 조절해야 할 물량과 쌀량이 표시된 설명서까지 첨부되어 판매된다. 쌀만 들어가면 술이 더 깔끔하고 고급스러워질 것 같은데 밀가루를 넣는 이유에 대해 권 연구원은 “밀가루의 단백질 성분이 들어가면 발효가 더 잘된다”고 설명했다.

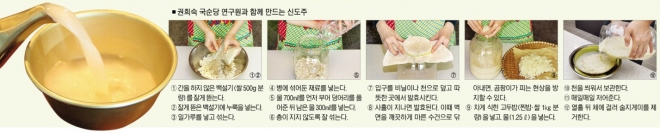

신도주는 1단과 2단으로 나눠 담는다. ‘신도주 빚기 교실’에선 이날 햅쌀의 3분의1 분량인 500g을 떼어내 소금 없이 만든 백설기를 잘게 부숴 누룩, 밀가루, 물 1ℓ와 잘게 섞는 과정을 거쳤다. 이렇게 한 뒤 25~27도에서 사흘 동안 놓아두면 1차 발효가 이뤄지는데 여기까지 ‘1단 담금’이다.

사흘 뒤 남은 분량인 쌀 1㎏을 쪄서 물 1.25ℓ와 함께 섞어주는 ‘2단 담금’ 과정을 거친다. 쌀은 2시간 정도 불려 물을 뺀 뒤 1시간 정도 찌면 된다. 손톱으로 쌀을 으깼을 때 중간에 심이 남지 않으면 술에 들어가는 고두밥의 자격을 갖추게 된다. 집에 쌀을 찔 들통이 없다면, 분량의 쌀을 밥으로 만들어 넣어도 된다. 밥을 할 시간마저 내기 어려워 즉석밥을 고두밥으로 활용한다면, 쌀의 분량을 역산해 즉석밥 1.25㎏으로 분량을 맞추는 게 적당하다. 단 쌀을 찐 고두밥을 넣을 때보다 밥을 넣었을 때, 직접 한 밥 대신 즉석밥을 넣었을 때 완성된 차례주에서 밥의 독특한 냄새가 난다. 시중에서 파는 가래떡이나 백설기를 ‘2단 담금’에 활용해도 되지만, 함유된 설탕이나 소금이 맛에 영향을 미친다.

권 연구원은 “밥을 넣을 때보다 떡을 빚어 넣을 때, 백설기를 빚어 넣을 때보다 구멍이 뚫린 떡을 넣을 때 술맛이 더 좋아진다”면서 “정성이 들어갈수록 술의 맛이 깊어지는 게 집에서 빚는 술의 매력”이라고 말했다. 열흘쯤 지나면 차례주가 완성되는데, 마치 알람시계처럼 차례주 스스로 숙성을 알린다. 발효되는 동안 들리던 뽀글거리는 소리가 멈추고, 향긋한 술 향기를 내기 때문이다.

●남은 차례주로 고기·생선 재워두면 잡내 싹

직접 빚은 차례주라면 차례를 지낸 뒤에도 소중히 보관해야겠지만, 시중에서 산 청주를 처리하는 일은 주부들에게 또 다른 골칫거리가 된다. 좋은 재료로 빚은 차례주는 마셔서 없애는 방법 외에도 요리에 쓸 수 있는 다목적 술이다.

롯데주류 관계자는 “차례주인 청주는 고기의 육질을 부드럽게 만들고, 생선살을 단단하게 만든다”면서 “두 경우 모두 각종 잡냄새를 잡는 데에도 효과적”이라고 설명했다. 청주 사용법도 손쉬워 고기류를 손질한 뒤 남은 차례주에 20~30분 동안 재워두면 된다. 묵은 쌀을 사용해 밥을 지을 때 물과 함께 청주를 한두 수저 넣으면 묵은 냄새를 줄여주고, 밥맛이 좋아진다.

홍희경 기자 saloo@seoul.co.kr

2016-02-01 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지