вҖҳкё°м Ғмқҳ м—ӯмӮ¬вҖҷ м–ҙм ң, 5мқј к·ёлҰ¬кі 6мқј

м„ м§„көӯмқҙлӮҳ к°ңл°ңлҸ„мғҒкөӯ, нӣ„진көӯмқҳ нҒ° м°Ёмқҙ мӨ‘м—җлҠ” көӯнҶ мқҳ л¬јлҘҳлҘј мӣҗн• н•ҳкІҢ н• мӨ‘추лҸ„лЎңк°Җ мһҲлҠҗлғҗ, м—ҶлҠҗлғҗлҸ„ мһҲлӢӨ. кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңлҠ” кұҙм„Ө лӢ№мӢң л°ҳлҢҖк°Җ кұ°м…Ңкі кІ°кіјм ҒмңјлЎң кІҪл¶Җ м§Җм—ӯмңјлЎң к°ңл°ңмқҙ нҺёмӨ‘лҗҳлҠ” кІ°кіјлҘј лӮім•ҳлӢӨлҠ” нҸүк°ҖлҸ„ мһҲм§Җл§Ң, көӯнҶ мқҳ лҢҖлҸҷл§Ҙмқ„ лҡ«м–ҙмӨҢмңјлЎңмҚЁ н•ңкөӯ кІҪм ңм„ұмһҘмқҳ л””л”ӨлҸҢмқҙ лҗҗлӢӨлҠ” м җмқ„ л¶Җмқён• мҲҳ м—ҶлӢӨ. мҳӨлҠ” 7мқј кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎң к°ңнҶө 40мЈјл…„мқ„ м•һл‘җкі кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңмқҳ м–ҙм ңмҷҖ мҳӨлҠҳ, к·ёлҰ¬кі лӮҙмқјмқҳ лӘЁмҠөмқ„ мЎ°л§қн•ңлӢӨ.кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңлҠ” 1970л…„ 2мӣ”1мқј мҙқ кө¬к°„ 428гҺһлҘј к°ңнҶөн•ң мқҙлһҳ 40л…„ лҸҷм•Ҳ лҢҖн•ңлҜјкөӯмқҳ лҢҖлҸҷл§Ҙ м—ӯн• мқ„ н•ҙмҷ”лӢӨ. м„ңмҡё, м§Җл°© к°„мқҳ мқҙлҸҷмӢңк°„мқ„ 3분мқҳ1лЎң мӨ„м—¬ л¬јлҘҳ비мҡ©мқ„ м Ҳк°җн–Ҳмңјл©°, н•ңкөӯмқҙ 짧мқҖ мӢңк°„м—җ мӮ°м—…л°ңм „мқ„ мқјмңјнӮ¬ мҲҳ мһҲм—ҲлҚҳ кё°л°ҳмқҙ лҗҗлӢӨ. мқҙм ңлҠ” лҸҷл¶Ғм•„мӢңм•„ көҗлҘҳмқҳ мӨ‘мӢ¬ нҶөлЎңк°Җ лҗ кІғмңјлЎң кё°лҢҖлҗңлӢӨ.

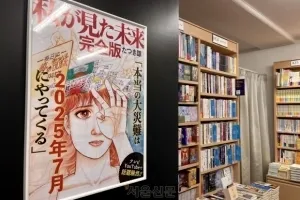

кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎң кұҙм„Өмқ„ кі„кё°лЎң лҸ„лЎң кұҙм„Өмқҙ нҷңл°ңн•ҳкІҢ 진н–үлҸј м§ҖкёҲмқҖ мҙқ м—°мһҘ 3211гҺһ(2008л…„ кё°мӨҖ)мқҳ кі мҶҚлҸ„лЎңк°Җ көӯнҶ лҘј к°ҖлҘҙкі мһҲлӢӨ. мӮ¬м§„мқҖ кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңмҷҖ мҳҒлҸҷкі мҶҚлҸ„лЎңк°Җ көҗм°Ён•ҳлҠ” мӢ к°Ҳ분기м җ.

н•ңкөӯлҸ„лЎңкіөмӮ¬ м ңкіө

лӢ№мӢң мһҘ비лҸ„ м—Ҷкі кІҪн—ҳлҸ„ л¶ҖмЎұн•ҙ мқёл Ҙм—җ мқҳмЎҙн•ҙ кіөмӮ¬лҘј н• мҲҳл°–м—җ м—Ҷм—ҲлӢӨ.

н•ңкөӯлҸ„лЎңкіөмӮ¬ м ңкіө

н•ңкөӯлҸ„лЎңкіөмӮ¬ м ңкіө

кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңлҘј кұҙм„Өн•ҳкІҢ лҗң кІғмқҖ 1964л…„ л°•м •нқ¬ м „ лҢҖнҶөл №мқҙ лҸ…мқјмқ„ л°©л¬ён–ҲлҚҳ кІғмқҙ кі„кё°к°Җ лҗң кІғмңјлЎң м „н•ҙ진лӢӨ. л°• м „ лҢҖнҶөл №мқҖ м ң2м°Ё м„ёкі„лҢҖм „ нҢЁм „көӯмқё лҸ…мқјмқҙ вҖҳм•„мҡ°нҶ л°ҳвҖҷмқҙлқјлҠ” кі мҶҚлҸ„лЎңлҘј кё°л°ҳмңјлЎң кІҪм ңл¶ҖнқҘмқ„ мқҙлӨҳлӢӨлҠ” м җм—җ нҒ° к°җлӘ…мқ„ л°ӣм•ҳлӢӨ. 1967л…„ лҢҖм„ кіөм•ҪмңјлЎң кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎң 추진 кі„нҡҚмқҙ м„ёмғҒм—җ м•Ңл ӨмЎҢкі , к·ён•ҙ көӯл¬ҙмҙқлҰ¬лҘј мң„мӣҗмһҘмңјлЎң н•ҳлҠ” вҖҳкөӯк°Җкё°к°„кі мҶҚлҸ„лЎң추진мң„мӣҗнҡҢвҖҷк°Җ кө¬м„ұлҗҗлӢӨ.

к·ёлҹ¬лӮҳ л°ҳлҢҖ м—¬лЎ мқҙ кұ°м…ҢлӢӨ. м•јлӢ№кіј мқјл¶Җ м–ёлЎ м—җм„ңлҠ” вҖңмҲҳлҸ„к¶Ңкіј мҳҒлӮЁк¶Ң л“ұм—җ лҢҖн•ң нҠ№нҳңвҖқлқјл©ҙм„ң м§Җм—ӯнҺёмӨ‘лЎ мқ„ мЈјмһҘн–Ҳкі , м—¬лӢ№л§Ҳм Җ кі мҶҚлҸ„лЎң кұҙм„Ө 비мҡ©мңјлЎң мқён•ң мһ¬м •нҢҢнғ„мқ„ мҡ°л Өн–ҲлӢӨ. 1967л…„ көӯнҡҢ кұҙм„Өмң„мӣҗнҡҢм—җм„ңлҠ” кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңм—җ лҢҖн•ҙ вҖңлЁёлҰ¬ліҙлӢӨ лӢӨлҰ¬к°Җ нҒ¬кі м–‘нҢ”кіј мҳӨлҘёмӘҪ лӢӨлҰ¬к°Җ л§җлқјлІ„лҰ° кё°нҳ•м•„ к°ҷмқҖ кұҙм„ӨвҖқмқҙлқјкі нҸүк°Җм Ҳн•ҳн–ҲлӢӨ. мҳҒлӮЁмңјлЎң көҗнҶөл§қмқҙ 집мӨ‘лҸј к°•мӣҗ, нҳёлӮЁмқҳ л¶Ҳк· нҳ•мқ„ мӢ¬нҷ”мӢңнӮЁлӢӨлҠ” мқҳлҜёмҳҖлӢӨ.

кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңлҠ” 1968л…„ 2мӣ” м„ңмҡё~мҲҳмӣҗ кө¬к°„м—җм„ң мІ« мӮҪмқ„ л–ҙлӢӨ. м„ңмҡё н•ңк°•лҢҖкөҗ лӮЁлӢЁл¶Җн„° л¶ҖмӮ° кёҲм •кө¬ кө¬м„ңлҸҷк№Ңм§Җ мқҙм–ҙм§Җл©° м„ңмҡёкіј л¶ҖмӮ°мқҳ мҡҙн–үмӢңк°„мқҖ 15мӢңк°„лҢҖм—җм„ң 5мӢңк°„лҢҖлЎң нҡҚкё°м ҒмңјлЎң лӢЁм¶•лҗҗлӢӨ.

кіөмӮ¬л№„лҠ” 300м–өмӣҗ к·ңлӘЁ. мһ¬мӣҗмқҖ нңҳл°ңмң м„ёмңЁмқ„ 100% мқёмғҒн•ҳкі лҸ„лЎңкөӯмұ„лҘј л°ңн–үн•ҙ 충лӢ№н–ҲлӢӨ. к·ёлҹ¬лӮҳ кұҙм„Ө кіјм •м—җм„ң 비мҡ©мқҙ мҰқк°Җн•ҳл©ҙм„ң лӢ№мҙҲліҙлӢӨ 40%к°Җ лҠҳм–ҙлӮҳ мҙқ кіөмӮ¬л№„лҠ” 429м–өмӣҗмқҙ л“Өм—ҲлӢӨ.

в—ҸлҸ„мӢңнҷ” мҙү진вҖҰ н•ҙмҷёкұҙм„Ө кё°л°ҳ нҷ•ліҙ

кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңлҠ” 1970л…„лҢҖм—җ ліёкІ©м Ғмқё кі мҶҚлҸ„лЎңмӢңлҢҖлҘј мқҙлҒҢм—ҲлӢӨ. 1967л…„л¶Җн„° 10л…„к°„ кІҪмқёВ·кІҪл¶ҖВ·нҳёлӮЁВ·лӮЁн•ҙВ·кө¬л§ҲВ· мҳҒлҸҷ кі мҶҚлҸ„лЎң л“ұ мҙқ 1300гҺһк°Җ м—°кІ°мҷң, лӮЁл¶Ғ 7к°ң축, лҸҷм„ң 9к°ң축мқҳ көӯнҶ к°„м„ лҸ„лЎңл§қмңјлЎң л°ңм „н•ҳлҠ” кі„кё°к°Җ лҗҗлӢӨ.

көӯнҶ м—°кө¬мӣҗмқҳ мЎ°мӮ¬(кі мҶҚлҸ„лЎң мӮ¬м—…нҡЁкіј мЎ°мӮ¬ м—°кө¬В·2006л…„)м—җ л”°лҘҙл©ҙ кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңк°Җ м—ҶлӢӨлҠ” к°Җм • м•„лһҳ нҳ„н–ү кі мҶҚлҸ„лЎңк°Җ мһҲлҠ” кІҪмҡ°мҷҖ 비көҗн•ҙ м§Ғм ‘ нҡЁкіјлҘј мӮ°м¶ңн•ң кІ°кіј м°Ёлҹүмҡҙн–ү, мӢңк°„к°Җм№ҳ, көҗнҶөмӮ¬кі , нҷҳкІҪмҳӨм—ј 비мҡ© м Ҳк°җнҡЁкіјлҘј 비мҡ©мңјлЎң нҷҳмӮ°н•ҳл©ҙ м—°к°„ 13мЎ° 5000м–өмӣҗмқ„ мӣғлҸҢкі мһҲлӢӨ. кі мҶҚлҸ„лЎңлҠ” мһҗлҸҷм°Ё мӮ°м—…мқҳ л°ңм „, м ңмІ мҲҳмҡ”мқҳ мҰқлҢҖ, мқём ‘лҸ„мӢңмқҳ л°ңм „, м§Җл°© кіөм—…лӢЁм§Җмқҳ м—°кІ° л“ұ мӢңл„Ҳм§Җ нҡЁкіјлҘј м°Ҫм¶ңн–ҲлӢӨ. кі мҶҚлҸ„лЎң нҶөн–үлҹүмқҖ кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎң к°ңнҶө м „мқё 1969л…„ м—°к°„ 330л§ҢлҢҖм—җм„ң 2007л…„ 11м–ө 8000л§ҢлҢҖлЎң 358л°° мҰқк°Җн–Ҳкі , 12л§ҢлҢҖм—җ л¶Ҳкіјн•ҳлҚҳ мһҗлҸҷм°Ё ліҙмң лҢҖмҲҳлҸ„ 2010л…„ 5мӣ” л§җ нҳ„мһ¬ 1759л§ҢлҢҖм—җ мқҙлҘҙкі мһҲлӢӨ.

кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎң кұҙм„Ө кІҪн—ҳмқҖ мҡ°лҰ¬лӮҳлқј кұҙм„Ө кё°мҲ мқҳ н–ҘмғҒкіј н•Ёк»ҳ кё°лҠҘмқёл Ҙ м–‘м„ұ мёЎл©ҙм—җм„ң нҡҚкё°м Ғмқё ліҖнҷ”лҘј к°Җм ёмҷ”лӢӨ. мӢ мғқлҸ…лҰҪкөӯл“ӨмқҖ лҢҖл¶Җ분 кё°мҲ кіј кІҪн—ҳ л¶ҖмЎұмңјлЎң лҸ„лЎңкіөмӮ¬лҘј м„ м§„көӯ кё°м—…м—җ мқҳмЎҙн–Ҳм§Җл§Ң, мҡ°лҰ¬лӮҳлқјлҠ” мқјм°Қл¶Җн„° н•ҙмҷёкұҙм„Өм—җ 진м¶ңн• мҲҳ мһҲлҠ” кІҪн—ҳкіј кё°мҲ мқ„ 축м Ғн•ҳкІҢ лҗң кІғмқҙлӢӨ.

лҢҖлҸ„мӢңм—җ мқёкө¬к°Җ 집мӨ‘лҗҳл©ҙм„ң кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңлҘј мӨ‘мӢ¬мңјлЎң м„ңмҡёкіј лҢҖм „, лҢҖкө¬, л¶ҖмӮ° л“ұмқҳ лҢҖлҸ„мӢңк°Җ к°ңл°ңлҗҗлӢӨ. мЈјліҖм§Җм—ӯмқҳ лҸ„мӢңнҷ”к°Җ л№Ёлқјм§Җкі кҙҖкҙ‘мӮ°м—…мқҙ л°ңм „н•ҳкІҢ лҗң л°‘кұ°лҰ„мқҙ лҗҗлӢӨ.

в—Ҹн•ңкөӯ~мқјліё~мӨ‘көӯ м—°кІ°мқҳ 축мңјлЎң

кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңлҠ” н•ңкөӯ, мқјліё, мӨ‘көӯмқ„ м—°кІ°н•ҳлҠ” м•„мӢңм•„лҸ„лЎң кі„нҡҚмқҳ мӨ‘мӢ¬мқҙ лҗҳл©ҙм„ң мғҲлЎңмҡҙ м „кё°лҘј л§һкІҢлҗ м „л§қмқҙлӢӨ. 1992л…„ мң м—” м•„мӢңм•„нғңнҸүм–‘кІҪм ңмӮ¬нҡҢмқҙмӮ¬нҡҢ мЈјлҸ„лЎң м•„мӢңм•„мңЎмғҒкөҗнҶө мқён”„лқј к°ңл°ңмӮ¬м—…мқҳ мқјнҷҳмңјлЎң м•„мӢңм•„лҸ„лЎң мӮ¬м—…мқҙ м„ м •лҗҗлӢӨ. кІҪл¶Җкі мҶҚлҸ„лЎңлҠ” мқјліёмқҳ лҸ„мҝ„В·нӣ„мҝ мҳӨм№ҙ, нҢҗл¬ём җ, л¶Ғн•ңмқҳ нҸүм–‘В·мӢ мқҳмЈјмҷҖ мӨ‘көӯмқ„ мһҮлҠ” вҖҳAH1 л…ём„ (н•ңл°ҳлҸ„ кҙҖнҶөкө¬к°„ 905гҺһ)вҖҷмқҳ мӨ‘мӢ¬м¶•мқҙ лҗңлӢӨ.

мңӨм„ӨмҳҒкё°мһҗ snow0@seoul.co.kr

2010-07-05 10л©ҙ

Copyright в“’ м„ңмҡёмӢ л¬ё All rights reserved. л¬ҙлӢЁ м „мһ¬-мһ¬л°°нҸ¬, AI н•ҷмҠө л°Ҹ нҷңмҡ© кёҲм§Җ