(하)그들이 우리에게 남긴 과제 - 전문가가 바라본 살균제 참사

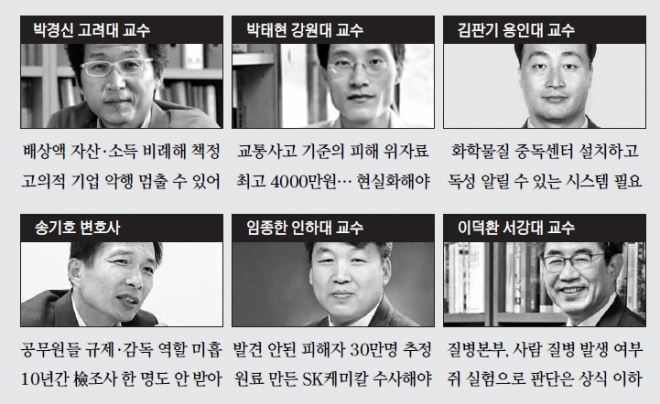

가습기 살균제 참사에 대해 전문가들은 무엇보다 배상액을 충분히 높게 책정해 ‘기업이 알면서 하는 악행’을 멈추도록 하자고 주장했다. 징벌적 손해배상이 반기업적이라는 지적에 대해서는 정직한 제품을 만드는 선량한 후발주자들을 감안하면 ‘확실한 처벌’이 장기적으로 산업계의 공정경쟁구도를 만들고 국민 안전도 보장할 수 있다고 설명했다. 또 국민들이 급증하는 독성 화학물질에 대해 알 수 있고, 화학물질 피해를 입었을 때 신고할 수 있는 체계를 갖추어야 한다고 했다.

박태현 강원대 법학전문대학원 교수는 피해 위자료의 현실화를 강조했다. 그는 “현재 법정 위자료는 교통사고 기준으로 최고 4000만원에 불과하다”며 “지금은 과실과 고의적인 행위에 따른 위자료 액수의 차이가 크지 않은데 이를 고쳐야 한다”고 주장했다.

김판기 용인대 산업환경보건학과 교수는 “화학물질 중독, 피해 등에 대한 신고 체계와 화학물질을 모니터링하는 중독센터를 설치할 필요가 있다”며 “무엇보다 화학물질의 독성 등을 소비자에게 알릴 수 있는 소통 시스템을 구축해야 한다”고 설명했다.

송기호 민주사회를위한변호사모임(민변) 변호사는 “유해화학물질 관리법, 화학물질 관리법, 품질경영 및 공산품 안전관리법 등 법률에 의해 화학물질을 규제하고 감독해야 하는 공무원들이 10년 넘게 제 역할을 하지 않았지만 단 한 명의 공무원도 검찰 조사를 받지 않았다”며 “검찰 수사가 이대로 마무리되면 아주 나쁜 선례로 남게 될 것”이라고 말했다.

임종한 인하대 의대 교수는 “사망자 수가 146명(정부 1·2차 접수 기준)인 것을 볼 때 발견은 안 됐지만 가습기 살균제에 노출된 사람이 30만명은 족히 된다고 봐야 한다”며 “또 폴리헥사메틸렌구아디닌(PHMG)를 만든 SK케미칼이 수사 대상에서 빠진 것은 형평성에 문제가 있다고 본다”고 전했다.

이덕환 서강대 화학과 교수는 “질병관리본부는 2011년 쥐 실험을 통해 이 성분이 폐섬유증을 일으키기 어렵다고 판단한 바 있는데 사람의 질병 발생 여부를 쥐로 판단하는 것은 상식 이하”라며 “동물실험은 인체에 미칠 위험을 추정하는 수단이지 과학적 수단이 아니기 때문에 직무유기로 판단해 수사를 할 필요가 있다”고 주장했다.

강신 기자 xin@seoul.co.kr

김희리 기자 hitit@seoul.co.kr

2016-07-01 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지