‘목판화 30년’ 초대전 여는 이철수 작가

“언제든 잡혀갈 생각을 했죠. 아니나 다를까 좀 있으니까 종로서 정보과 형사들이 전시장 주변을 돌아다니더군요. 올 게 왔구나 싶어서 기다리는데, 웬걸, 잡아가질 않아요. 왜 그런고 했더니 ‘사람들이 이렇게 줄까지 서서 보는 작가를 사람들 다 보는 앞에서 잡아가 봐라. 김지하처럼 오히려 작가를 영웅으로 만들어준다’는 얘기가 들어간 거죠. 전시가 끝난 뒤 가택수색 한 번 하곤 그냥 내버려둡디다. 허허” 판화작가 이철수(57). 1981년 서울 인사동 관훈갤러리에서 열었던 첫 전시의 기억을 뿌연 담배연기와 함께 뿜어냈다.

이철수 작가

“부작용도 있었어요. 촌놈 초짜가 너무 인기를 끈 거예요. 줄을 서서 보고, 작품이 다 팔려 나가고, 사람들이 너무 몰려 저녁엔 전시장 문도 못 닫고, 그 때문에 다음 전시 준비하던 작가가 항의하고…. 전시란 게 다 그런 줄 알았어요. 그런데 계속하다 보니 그게 아니더군요. 하하하.”

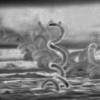

30년 만에 관훈갤러리로 돌아왔다. ‘목판화 30년 기획초대전-새는 온 몸으로 난다’를 들고서다. 전시기간은 오는 22일부터 다음 달 12일까지. 30년 인생을 113점의 작품에 추려 넣었다. 이 가운데 55점은 2005년 이후 만든 최근작이다.

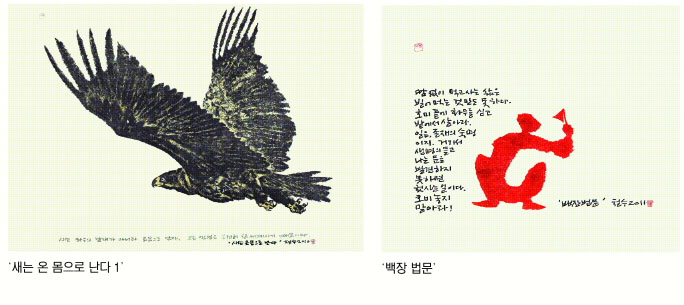

작품은 간결하고 힘이 있다. 글까지 넣어 이해하기도 쉽다. 그만큼 대중적이다. 어쩌면 그가 하고 싶었던 것은 판화 자체보다 대화였을지도 모른다.

“이야기를 담고 싶었어요. 거창한 얘기가 아니라 ‘착하게 사는 게 좋을 걸’, ‘나누고 사는 게 좋을 걸’ 이런 거요. 그렇게 작품을 해 놓고 난 그렇게 살고 있나 자문해 봅니다. 그래서 작품 속 인물들에게 그런 표정을 넣어요. 작품 속 얼굴이 제 얼굴인 셈이지요. 족쇄 같아 부담스럽기도 하지만, 그래도 그 덕에 내가 이만큼이나마 살고 있는 게 아닌가 싶습니다.”

30년 결산인지라 작품은 다양하게 섞었다. “1970년대 말에 고민했던 게, 참여문학은 많은데 참여미술은 왜 없을까였어요. 아무도 없다면 나라도 하자 했지요. 판화라는 게 일종의 인쇄복제술이잖아요. 데모하는 데 딱 어울리기도 하고, 쉽게 나눠 볼 수도 있고, 그래서 장르의 존재방식 자체가 가장 민주적이라고 생각했었어요. 사실 지금 와서 보면 거칠고 선동적인 작품이죠. 이번 전시를 준비하면서 못난 거, 마음에 안드는 거는 많이 숨겼는데 그때는 시절이 그랬으니 그 시절만의 느낌을 줄 수 있는 것들이라 남겨 놓았습니다.”

그가 대학을 안 나온 사실을 두고도 뒷말이 많다. 제도권 교육을 거부했다는 둥, 데모하다가 ‘잘린’ 게 아니냐는 둥. 그런데 얘기를 들어보니 간단했다. 원래 수유리 입시미술 학원가에서 명성이 자자했던 미술학도였단다. 학원들이 ‘공짜로 학원 다니게 해 줄 테니 대신 다른 학생들을 지도해 달라.’고 제안했을 정도였다고.

그런데 서울대 미대에 지원했다가 뚝 떨어졌다. 재수할 집안형편이 못돼 군대에 갔다. 말년 병장 때 유행성출혈열에 걸렸다. 눈, 코, 입으로 피가 쏟아져 정말 죽는구나 싶었단다. “내놓고 떠들 얘기는 아니지만” 그 뒤 몸을 추스르느라 대학 갈 생각을 못했던 것뿐이라고.

최근작들은 어떨까. “밥해 주는 엄마 마음이에요. 미학, 이런 어려운 말은 모르고. 그냥 덜 심심하게, 간 잘 맞춰서 먹을 만하게 해 줘야 할 텐데, 그 생각뿐입니다. 이번 전시에서 가장 내세우고 싶은 작품은 독수리예요. 그전 작품들이 선에 힘을 실었다면, 이번엔 사진처럼 보이는 세밀한 묘사를 해 봤습니다. 그러면서 붓으로 그린 것처럼 번져나간 느낌을 연출해 보고 싶었어요. 독수리가 날아가는 힘, 그걸 해 보고 싶어요.” 제목은 ‘새는 온 몸으로 난다’이다. 고(故) 리영희 선생이 소개해 널리 알려진 말 ‘새는 좌우 날개로 난다.’에 대한 나름의 수정 작업이다. 여기엔 작업 변화에 대한 이유도 담겨 있다. 그는 1989년 독일 순회전 뒤 민중미술적 성향과 이별했다.

“넌 정체가 뭐냐, 좌냐 우냐, 이런 말 하도 많이 들어서. 그 질문에 대해 제가 준비한 답이에요. 이념이니 국경이니 의미가 없다는 세상인데 왜 그런 걸 가지고 아직도 싸우나 싶었습니다. 말하자면 온몸으로 육박하는 존재의 실체가 중요하다는 얘깁니다. 그런 화두를 던져 보고 싶었어요.” 퍼드덕거리는 날개만 보지 말고 쭉 밀고 나가는 몸통을 보자는 얘기다.

그런데 판화의 시대는 이제 가버린 것은 아닐까. “고민 중이에요. 뭔가 마무리를 잘해야 하는데…. 그래서 디지털 프린트로 만들어 봤어요. 판화라는 게 속성상 사이즈에 항상 제한받다 보니까 디지털 프린트로 하면 크기를 확 키워 볼 수 있지 않을까 싶었던 거지요. 그런데 디지털 프린트는 아직 판화로 인정이 안 된대요. 그래서 본격적으로 하지 못하고 있습니다.” 그러고 보니 전시뿐 아니라 작품까지 정리한 책 ‘이철수-나무에 새긴 마음’(컬쳐북스 펴냄)도 나왔다. 한마디 덧붙인다. “내가 참 복이 많구나 싶어요. 30년동안 이 짓을 할 수 있었고, 30년 했다고 전시하자는 사람도 있고, 거기에 책 내자는 사람도 있으니. 큰 복이죠. 허허.”

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2011-06-18 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지