독일 연구팀 “설탕이 마약성 호르몬 분비해 식욕 촉진”

수면섭식 증상을 앓게 되면 신체가 만족 욕구를 최대한 충족할 사탕, 쿠키, 케이크 등 음식을 찾게 된다고 미네소타대(大) 헤네핀카운티 의료센터 교수인 카를로스 솅크 박사는 설명했다. 픽사베이 제공

“난 디저트 배 따로 있어.”

배가 아무리 불러도 디저트가 나오면 또 먹게 되는 뇌의 메커니즘이 밝혀졌다.

설탕을 먹으면 포만감을 조절하는 뇌 신경세포가 마약성 호르몬을 분비해 식욕이 더 촉진되면서 디저트를 먹고 싶어진다는 것이다.

14일 과학 저널 사이언스(Science)에 게재된 연구에 따르면 독일 쾰른 막스 플랑크 신진대사 연구소(MPIMR) 헤닝 펜셀라우 박사팀은 “설탕에 대한 생쥐 뇌 반응을 조사한 결과, 포만감을 조절하는 프로오피오멜라노코르틴(POMC) 신경세포가 설탕에 반응해 식욕을 촉진하는 것으로 나타났다”고 밝혔다.

열량 과잉이나 식사 후처럼 칼로리 부족이 해소될 때 나타나는 포만감은 안정적인 체중 유지를 위한 중요한 신경 생물학적 과정이다.

연구팀은 포만감을 느낀 후에도 달콤한 음식을 먹고 싶은 욕구가 증가하는 현상은 흔히 일어나는데, 설탕에 대한 이런 식욕 증가는 식사 후 가장 두드러지며 이는 광범위한 디저트 소비로 이어진다고 지적했다.

연구팀은 이 연구에서 배가 부른 상태에도 디저트를 찾게 만드는 일명 ‘디저트 배’(dessert stomach)의 원인을 찾기 위해 설탕에 대한 생쥐의 반응을 조사했다.

그 결과 완전히 포만감을 느낀 상태에서도 여전히 디저트를 먹는 생쥐가 있었으며, 포만감 조절 뇌 신경세포 중 하나인 시상하부(hippothalamus) POMC 신경세포가 이를 담당하는 것으로 밝혀졌다.

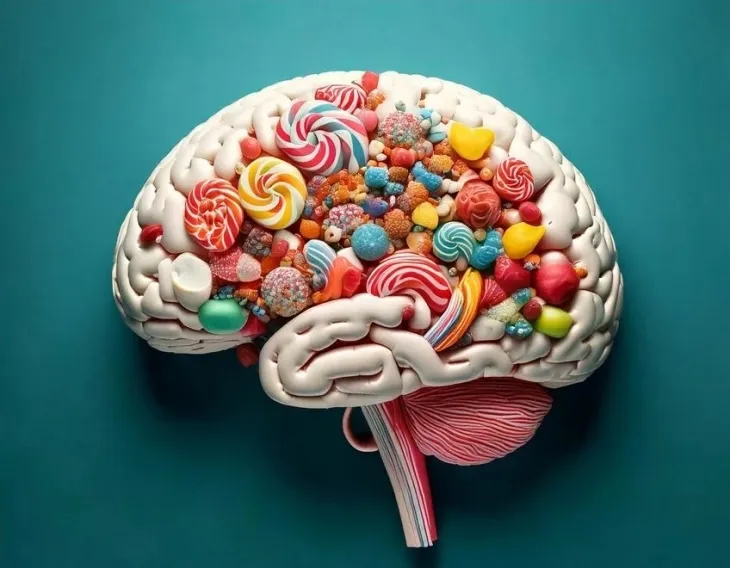

“뇌는 단것을 좋아한다” Adobe Firefly로 만든 인공지능(AI) 생성 이미지. Max Planck Institute for Metabolism Research 제공

시상하부 POMC 뉴런은 포만감을 조절하는 주요 뉴런으로, 흥분성 멜라노코르틴 신경펩티드를 통해 배가 부를 때 음식 섭취를 줄이도록 한다.

그러나 POMC 뉴런은 생쥐가 포만감을 느낄 때 설탕을 먹으면 포만감 자극 물질뿐 아니라 체내 마약성 호르몬인 β-엔도르핀도 함께 분비하는 것으로 밝혀졌다.

연구팀은 β-엔도르핀은 다른 신경세포의 아편 수용체에 작용해 보상감을 유발, 포만감을 넘어서도 계속 설탕을 먹게 만든다고 설명했다.

β-엔도르핀이 작용하는 뇌 오피오이드 경로(opioid pathway)는 설탕을 추가로 섭취할 때는 활성화되지만 다른 음식이나 지방을 섭취할 때는 활성화되지 않았다.

또 이 경로를 차단한 생쥐는 설탕을 줘도 더 먹지 않았고, β-엔도르핀 분비를 억제할 때 설탕을 먹지 않는 현상은 포만감을 느끼는 생쥐에게서는 나타났지만, 굶주린 생쥐에게서는 관찰되지 않았다.

이어 사람들에게 튜브로 설탕을 투여하면서 뇌를 스캔한 결과 생쥐와 동일한 뇌 영역이 설탕에 반응했으며, 포만감 신경세포와 가까운 영역에 β-엔도르핀이 작용하는 아편 수용체가 많은 것으로 나타났다.

펜셀라우 박사는 “진화론적 관점에서 보면 설탕은 자연에 흔치 않지만 먹으면 에너지 보상이 빠르다”며 “뇌는 설탕이 있으면 그때마다 먹도록 프로그램된 것 같다”고 분석했다.

이어 “이 연구 결과는 비만 치료에도 중요할 수 있다”며 “뇌의 아편 수용체 차단 약물은 식욕 억제 주사보다 체중 감소 효과가 작지만 이를 다른 치료법과 병용하면 매우 유용할 수 있다”고 전했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지