하종현 회고전

한평생 단색화에 힘써온 작가다. 그런데 빨간 구두를 신고 나타났다. 빨간이 아니라 ‘빠~알간’ 정도 된다. 예사롭지 않다 싶더니 최근작이 ‘이후접합’ 시리즈라며 선보이는데 색깔이 화려하다. 가로 4m 88㎝에 이르는 작품도 있다. 솔직히 화려해서 좋다기보다는 77세의 나이로 저 넓은 데다 저 많은 색들을 다 칠하려면 엄청나게 고생했겠다 싶은 생각이 먼저 든다. 그런데 표정은 아주 신났다. 그림을 두고서는 “만선의 기쁨을 표현했다.”한다. 그렇게 신나고 좋은데, 그간 저 많은 색 부리고 싶어 어떻게 참았을까. “아니 뭐, 평생 도 닦은 거죠. 크하하하.” 작품이 만선의 기쁨이라더니, 웃음은 만선 어부의 그것이다.

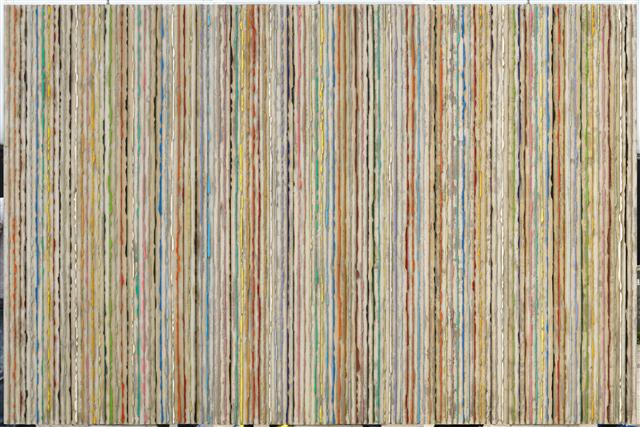

이후접합 10-1

8월 12일까지 과천 국립현대미술관에서 회고전을 여는 하종현 작가. “내 작품에 한국 현대사가 녹아 있다.”는 말도 괜한 뻥은 아니다. 초기엔 앵포르멜 화풍을 따랐다. 6·25전쟁 이후 피폐한 상황에서 어둡고 기괴한 느낌의 그림을 그렸다. 너무 답답했던 나머지 이런 흐름을 깨고자 1967년 화려한 색의 기하추상화를 처음 시도했다.

실컷 첫 테이프를 끊어놓고 남들이 기하추상을 그리기 시작하자 정작 작가는 다시 단색화로 돌아왔다. 1970년대 유신정권 때문이다. 마포를 구해다가 그 뒤에서 물감을 밀어넣는 방식으로 작품을 만들었다. ‘캔버스 위에 그린다’는 미술 상식을 깨버린 것. 이게 접합 시리즈다. 평론은 물질이 어쩌고 그러는데, 밑바닥 사람들의 피눈물 같은 느낌이 든다. 가끔 작품에다 철조망을 등장시키기도 했다. 1973년 작품은 아예 캔버스를 뒤돌려 세운 뒤 철조망으로 감싼 형태로 만들었다. 억압적인 현실에 대한 울분이요 저항이다.

그 뒤 접합시리즈를 변용, 발전시키다 2008년 딱 접었다. 70년대, 80년대, 90년대, 2000년대 작업 4점을 골라 뒤집은 뒤 철조망으로 감싼 작품을 내놓은 게 그 선언이었다. 이제 이런 거 말고 다른 거 해 보겠다는 선언이었다. “내가 못 해 본 게 뭐 있나 봤더니 색이었어요. 이제 한번 마음대로 써보자, 10년 잡고 있습니다. 뭔가 새로운 걸 내놓을게요.” 작가의 여정을 쭉 확인해볼 수 있다. 2000원. (02)2188-6000.

조태성기자 cho1904@seoul.co.kr

2012-06-16 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지